Химическое отделение Томского технологического института: различия между версиями

Pvp (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Химическое отделение Томского технологического института''' – учебное отделение ТТИ, ...» |

Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |

||

| (не показано 85 промежуточных версий этого же участника) | |||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

'''Химическое отделение Томского технологического института''' – учебное отделение | [[Файл:Qh1jmvncvc5e4ctbvj-1-.jpg|300px|right|thumb|[[Химический корпус|Химический корпус]] Томского технологического института. Фото начала ХХ века. В настоящее время - 2 (химический) корпус Томского политехнического университета]] | ||

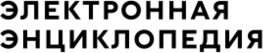

[[Файл:7novyj-razmer-1-.jpg|300px|right|thumb|Большая химическая аудитория в [[Химический корпус|Химическом корпусе]] Томского технологического института. Фото начала ХХ века]] | |||

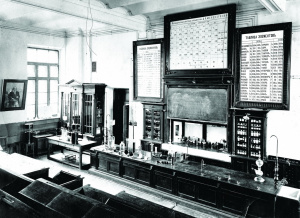

[[Файл:Scale 1200-1-.jpg|200px||right|thumb|[[Обручев Владимир Афанасьевич|В.А.Обручев]] - первый декан Химического отделения Томского технологического института]] | |||

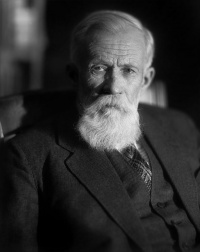

[[Файл:На месте будущего хиим корпуса.jpg|200px|right|thumb|[[Зубашев Ефим Лукьянович|Е.Л. Зубашев]] на месте будущего [[Химический корпус|Химического корпуса]]]] | |||

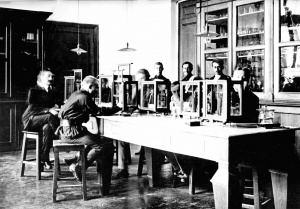

[[Файл:Н.М. Кижнер со студентами в аудитории Химического корпуса ТТИ, нач. XX века. Дар С.В. Русанова.jpg|300px|right|thumb|[[Кижнер Николай Матвеевич|Н.М. Кижнер]] со студентами в аудитории [[Химический корпус|Химического корпус]]а Томского технологического института, начало ХХ в.]] | |||

[[Файл:Н.М. Кижнер со студентами в одной из аудиторий Химического корпуса ТТИ, нач. XX века. Дар С.В. Русанова.jpg|300px|right|thumb|Н.М. Кижнер со студентами в одной из аудиторий Химического корпуса Томского технологического института, начало ХХ в.]] | |||

[[Файл:Студенты в аудитории Химического корпуса ТТИ, нач. XX века. Дар С.В. Русанова.jpg|300px|right|thumb|Студенты в аудитории Химического корпуса Томского технологического института, начало ХХ в.]] | |||

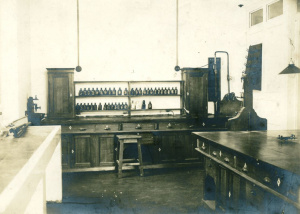

[[Файл:Фото 16 лаборатория химико-технического контроля производства.jpg|300px|right|thumb|Лаборатория химико-технического контроля производства]] | |||

[[Файл:Физический кабинет.jpg|300px|right|thumb|Физический кабинет]] | |||

[[Файл:Лаборатория хим технологий питательных вещ-в2-2.jpg|300px|r4ight|thumb|Лаборатория химических технологий питательных веществ]] | |||

[[Файл:Студенты на практических занятиях по химии 2.jpg|300px|right|thumb|Студенты на практических занятиях по химии]] | |||

[[Файл:Лаборатория процессов и аппаратов химической промышленнности.jpg|300px|right|thumb|Лаборатория процессов и аппаратов химической промышленности]] | |||

[[Файл:Лаборатория аналитич. химии.jpg|300px|right|thumb|Лаборатория аналитической химии]] | |||

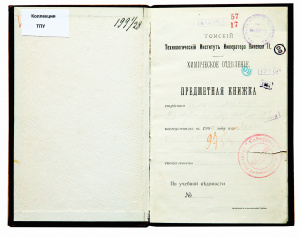

[[Файл:20151106 НТБ репродукции 4166 2.jpg|300px|right|thumb|Предметная книжка студента Химического отделения ТТИ]] | |||

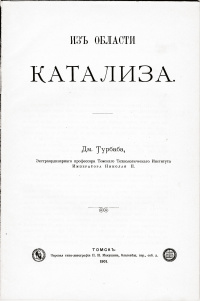

[[Файл:Из области катализа ДП Турбаба 2.jpg|200px|right|thumb|Работа [[Турбаба Дмитрий Петрович|Д.П. Турбаба]] "Из области катализа". Томск, 1901 г.]] | |||

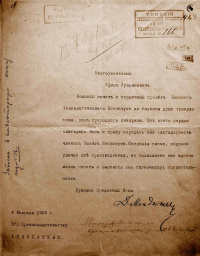

[[Файл:Фото 4 Письмо от Д.И.Менделеева Е.Л. Зубашеву, в благодарность за избрание его первым почётным членом ТТИ.jpg|200px|right|thumb|Письмо от Д.И.Менделеева Е.Л. Зубашеву, в благодарность за избрание его первым почётным членом [[ТПУ|ТТИ]]]] | |||

'''Химическое отделение [[ТПУ|Томского технологического института]]''' – учебное отделение, открытое в 1900 г. В 1917 г. было преобразовано в [[Химико-технологический факультет|факультет]]. Химическое отделение обеспечивало подготовку и выпуск специалистов по химии и металлургии. | |||

==Предпосылки== | ==Предпосылки== | ||

Томский политехнический университет – один из старейших технических вузов страны. История его создания относится к концу ХIX – началу ХХ вв., когда в России стремительно начал развиваться капитализм и потребность в инженерных кадрах необычайно возросла. Особенно остро эта проблема встала перед Сибирью с завершением строительства Сибирской железнодорожной магистрали и необходимостью освоения огромных природных богатств. В России в этот период открывается ряд новых технических вузов: Рижский политехнический институт (1862), Харьковский технологический (1884), Московский институт инженеров путей сообщения (1896), политехнические институты в Киеве, Варшаве (1898), Петербурге (1902), Новочеркасске (1907). | [[ТПУ|Томский политехнический университет]] – один из старейших технических вузов страны. История его создания относится к концу ХIX – началу ХХ вв., когда в России стремительно начал развиваться капитализм и потребность в инженерных кадрах необычайно возросла. Особенно остро эта проблема встала перед Сибирью с завершением строительства [[Транссибирская магистраль|Сибирской железнодорожной магистрали]] и необходимостью освоения огромных природных богатств. В России в этот период открывается ряд новых технических вузов: Рижский политехнический институт (1862), Харьковский технологический (1884), Московский институт инженеров путей сообщения (1896), политехнические институты в Киеве, Варшаве (1898), Петербурге (1902), Новочеркасске (1907). | ||

Томский технологический институт Императора Николая II был основан 29 апреля (11 мая) | [[ТПУ|Томский технологический институт]] Императора [[Николай II|Николая II]] был основан 29 апреля (11 мая) 1896 г. и открыт для занятий 9 (22) октября 1900 г. на двух отделениях – [[Механическое отделение Томского технологического института|механическом]] и химическом. Один из первых профессоров [[Турбаба Дмитрий Петрович|Д.П. Турбаба]] на торжественном заседании по случаю открытия института 06.12.1900 г. сказал: «Новая эра, открытая для Сибири концом XIX века, поставила на очередь и вопрос об открытии [[ТПУ|Томского технологического института]] как учреждения для подготовки сведущих лиц, которые, пользуясь своими научными познаниями, могли бы руководить обработкой находящихся в недрах Сибири естественных богатств и применением их к потребностям жизни». | ||

==Д.И. Менделеев== | ==Д.И. Менделеев== | ||

Значительную помощь институту и химическому отделению оказал | Значительную помощь институту и химическому отделению оказал [[Менделеев Дмитрий Иванович|Менделеев Дмитрий Иванович]] (содействие в организации профессорско-преподавательского состава, библиотеки, оборудовании лабораторий). Устроителем и первым директором ТТИ являлся специалист в области химической технологии питательных веществ, ученик [[Менделеев Дмитрий Иванович|Д.И. Менделеева]], профессор [[Зубашев Ефим Лукьянович|Е.Л. Зубашев]]. | ||

Библиотека ТТИ была открыта в октябре 1900 г., одновременно с началом занятий в Томском технологическом институте. На этот период ее фонд составлял 6 тыс. экземпляров и включал в себя книги по математике, физике, химии, теоретической механике. Для вновь созданного института необходима была учебная литература. Одним из источников комплектования учебной литературы библиотеки стали дары бывших студентов столичных вузов. И сегодня в фондах НТБ хранится большое количество изданий, главным образом, литографированных, авторами которых являются профессора Санкт-Петербургского: университета, горного и технологического институтов, Харьковского университета и технологического института, Варшавского политехнического института и многих других. В фонд библиотеки открывающегося Томского технологического института Императора Николая II красноярский золотопромышленник и меценат Александр Петрович Кузнецов пожертвовал часть своей ученической библиотеки. На сегодняшний день коллекция состоит из 40 учебников, пособий и литографированных курсов лекций за | Библиотека ТТИ была открыта в октябре 1900 г., одновременно с началом занятий в [[ТПУ|Томском технологическом институте]]. На этот период ее фонд составлял 6 тыс. экземпляров и включал в себя книги по математике, физике, химии, теоретической механике. Для вновь созданного института необходима была учебная литература. Одним из источников комплектования учебной литературы библиотеки стали дары бывших студентов столичных вузов. И сегодня в фондах НТБ хранится большое количество изданий, главным образом, литографированных, авторами которых являются профессора Санкт-Петербургского: университета, горного и технологического институтов, Харьковского университета и технологического института, Варшавского политехнического института и многих других. В фонд библиотеки открывающегося Томского технологического института Императора Николая II красноярский золотопромышленник и меценат Александр Петрович Кузнецов пожертвовал часть своей ученической библиотеки. На сегодняшний день коллекция состоит из 40 учебников, пособий и литографированных курсов лекций за 1864 – 1880 гг. В конце 80-х гг. XIX в. А.П. Кузнецов обучался в Санкт-Петербургском Практическом Технологическом институте, где ранее преподавал [[Менделеев Дмитрий Иванович|Д.И. Менделеев]]. В коллекции А.П. Кузнецова обнаружено 8 прижизненных изданий [[Менделеев Дмитрий Иванович|Д.И. Менделеева]]. Среди них несколько работ, опубликованных Товариществом «Общественная Польза». Товарищество «Общественная Польза» возникло в 1860 г. в Санкт-Петербурге для издания общедоступной литературы по различным отраслям естествознания. Товарищество, просуществовавшее более 50 лет, привлекало к работе крупных ученых. Активное участие в его деятельности принимал [[Менделеев Дмитрий Иванович|Д.И. Менделеев]]. С 1861 по 1873 гг. «Общественная Польза» опубликовала 23 работы [[Менделеев Дмитрий Иванович|Менделеева]], в том числе «Органическую химию», «Основы Химии», «Техническую энциклопедию», т. е. почти все крупнейшие работы молодого ученого. | ||

==Химический корпус== | ==Химический корпус== | ||

На Химическое отделение Томского технологического института было зачислено 58 студентов. Отделение состояло из подотделов: технология органических и неорганических веществ, переработка сельскохозяйственного сырья, металлургия. Поскольку химический корпус строился и, соответственно, не был готов к эксплуатации, занятия сначала проводились в главном корпусе института. | На Химическое отделение [[ТПУ|Томского технологического института]] было зачислено 58 студентов. Отделение состояло из подотделов: технология органических и неорганических веществ, переработка сельскохозяйственного сырья, металлургия. Поскольку химический корпус строился и, соответственно, не был готов к эксплуатации, занятия сначала проводились в главном корпусе института. | ||

Химическое отделение Томского технологического института, где впоследствии велась подготовка специалистов в области металлургии, органической, неорганической и аналитической химии, было организовано крупным ученым-геологом В.А. Обручевым, который стал его первым деканом. | |||

Обручев руководил составлением планов учебной работы, практических и лабораторных занятий, но особенно много времени занимало строительство химического корпуса. Планы этого корпуса были присланы из Петербурга, автором их был академик архитектуры Р.Р. Марфельд. Однако проект пришлось несколько изменить и приспособить к суровым сибирским условиям. Все работы по строительству здания химического корпуса институт вел хозяйственным способом. | Химическое отделение [[ТПУ|Томского технологического института]], где впоследствии велась подготовка специалистов в области металлургии, органической, неорганической и аналитической химии, было организовано крупным ученым-геологом [[Обручев Владимир Афанасьевич|В.А. Обручевым]], который стал его первым деканом. | ||

Обручев руководил составлением планов учебной работы, практических и лабораторных занятий, но особенно много времени занимало строительство химического корпуса. Планы этого корпуса были присланы из Петербурга, автором их был академик архитектуры [[Марфельд Роберт Робертович|Р.Р. Марфельд]]. Однако проект пришлось несколько изменить и приспособить к суровым сибирским условиям. Все работы по строительству здания химического корпуса институт вел хозяйственным способом. | |||

Институт сдавал работы подрядчикам, строго оговаривая сроки и качество строительства. В случае нарушения или просрочки этих условий подрядчик должен был институту платить большую неустойку. | Институт сдавал работы подрядчикам, строго оговаривая сроки и качество строительства. В случае нарушения или просрочки этих условий подрядчик должен был институту платить большую неустойку. | ||

Строительство химического корпуса имело большое значение для института. Это было одно из крупнейших зданий всего комплекса. Химический корпус представлял собой сложное сооружение, состоящее из учебного корпуса и примыкавших к нему трех жилых флигелей. Расположено было здание на углу Садовой и Бульварной улиц и выходило своими фасадами сразу на две улицы Томска. Общая площадь всего сооружения составляла 4200 кв. метров. Высота помещений в корпусе превышала 4 метра. Центр здания строился в форме буквы Т. К трем концам ее примыкали жилые флигели. Под всем зданием располагался подвал, в котором предполагалось разместить лаборатории и другие служебные помещения. | Строительство химического корпуса имело большое значение для института. Это было одно из крупнейших зданий всего комплекса. Химический корпус представлял собой сложное сооружение, состоящее из учебного корпуса и примыкавших к нему трех жилых флигелей. Расположено было здание на углу Садовой и Бульварной улиц и выходило своими фасадами сразу на две улицы Томска. Общая площадь всего сооружения составляла 4200 кв. метров. Высота помещений в корпусе превышала 4 метра. Центр здания строился в форме буквы Т. К трем концам ее примыкали жилые флигели. Под всем зданием располагался подвал, в котором предполагалось разместить лаборатории и другие служебные помещения. | ||

Однако место под строительство химического корпуса было выбрано явно неудачно – заложили его над самым обрывом. В случае ливневых дождей возникала опасность размытия грунта, что повлечет за собой повреждение фундамента и опасность для всего строения. | Однако место под строительство химического корпуса было выбрано явно неудачно – заложили его над самым обрывом. В случае ливневых дождей возникала опасность размытия грунта, что повлечет за собой повреждение фундамента и опасность для всего строения. | ||

Поэтому надо было предпринимать меры к укреплению фундаментов и безопасности здания в будущем. И хотя здание заложили еще в минувшем | Поэтому надо было предпринимать меры к укреплению фундаментов и безопасности здания в будущем. И хотя здание заложили еще в минувшем 1900 г., этот вопрос еще никто не решал. Строительство также шло весьма медленно. Возведение [[Химический корпус|химического корпуса]] явно затягивалось, одной из основных причин этого являлся переход рабочих на более выгодные стройки. Строительство затягивалось, и возникала опасность, что институт в срок здание учебного корпуса не получит, хотя уже занимались студенты трех отделений, и в следующем году ожидалось открытие четвертого отделения в институте – [[Инженерно-строительное отделение Томского технологического института|инженерно-строительного]]. | ||

Подрядчик, отвечавший за строительство корпуса, был предупрежден об ответственности за сроки строительства, что стало причиной увеличения жалования рабочим. В итоге корпус был построен в срок. | Подрядчик, отвечавший за строительство корпуса, был предупрежден об ответственности за сроки строительства, что стало причиной увеличения жалования рабочим. В итоге корпус был построен в срок. | ||

Были приняты меры к укреплению фундамента здания со стороны улицы Бульварной (ныне проспект Кирова). По предложению В.А. Обручева овраг, подходивший почти вплотную к зданию, был засыпан землей и засажен деревьями. Был оставлен только узкий проезд на Садовую улицу. | Были приняты меры к укреплению фундамента здания со стороны улицы Бульварной (ныне проспект Кирова). По предложению [[Обручев Владимир Афанасьевич|В.А. Обручева]] овраг, подходивший почти вплотную к зданию, был засыпан землей и засажен деревьями. Был оставлен только узкий проезд на Садовую улицу. | ||

В | В 1903 г. корпус полностью вошел в строй. | ||

==Учебный процесс== | |||

Химическое отделение [[ТПУ|Томского технологического института]] было открыто в 1900 году и состояло из кафедр: органической химии, аналитической химии неорганической химии, химической технологии питательных веществ, химической технологии органических веществ, металлургии. | |||

На химическом отделении велась подготовка специалистов в области металлургии, органической, неорганической и аналитической химии. | |||

С 1920-х годов появились новые специальности - технология волокнистых и красящих веществ, технология питательных веществ. | |||

Химическое отделение работало в составе 9 лабораторий: физической, качественного анализа и физикохимии, органической химии, химической технологии минеральных веществ и строительных материалов, химической технологии органических веществ, химической технологии волокнистых и красящих веществ, химической технологии питательных веществ. | |||

Лаборатории были местом проведения учебных занятий и научных исследований. Новейшее оборудование, книги, учебные пособия покупались за границей. | |||

==Профессорско-преподавательский состав== | ==Профессорско-преподавательский состав== | ||

В ТТИ были приглашены ученые-химики Д.П. Турбаба, Н.М. Кижнер, Н.П. Чижевский, В.Н. Джонс, В.Я. Мостович, А.Э. Сабек и др. | В ТТИ были приглашены ученые-химики [[Турбаба Дмитрий Петрович|Д.П. Турбаба]], [[Кижнер Николай Матвеевич|Н.М. Кижнер]], [[Чижевский Николай Прокопьевич|Н.П. Чижевский]], [[Джонс Валентин Николаевич|В.Н. Джонс]], [[Мостович Владимир Яковлевич|В.Я. Мостович]], [[Сабек Александр Эдуардович|А.Э. Сабек]] и др. | ||

'''Турбаба Дмитрий Петрович''' (20 сентября/2 октября | '''[[Турбаба Дмитрий Петрович|Турбаба Дмитрий Петрович]]''' (20 сентября/2 октября 1863 г., г. Екатеринослав (Днепропетровск) – 20 ноября 1933 г., г. Симферополь) – ординарный профессор кафедры неорганической химии и физико-химии [[ТПУ|Томского технологического института]]. | ||

С 01.08. | С 01.08.1900 г. – экстраординарный, с 01.12.1901 г. – ординарный профессор кафедры химии [[ТПУ|ТТИ]]. В 1917 - 1918 гг. – заведующий кафедрой неорганической химии [[ТПУ|ТТИ]]. Т. был одним из первых профессоров, кто начал учебный процесс в [[ТПУ|ТТИ]], и сделал много для его становления и развития. Свою первую лекцию по неорганической химии он прочитал студентам 1-го курса 10.10.1900 г. В последующие годы читал кроме неорганической химии курсы термодинамики и физико-химии на химическом и горном отделениях, проводил занятия по количественному анализу, руководил подготовкой дипломных работ. Подготовил и издал учебные пособия «Термодинамика» (1913), «Физико-химия» (1907). В ТТИ им была создана лаборатория по неорганической химии, которой он заведовал все годы пребывания в институте. | ||

Изучал взаимодействие в водных растворах гидроокисей бария, стронция, кальция и их галоидных солей. Результаты были обобщены в работе «Материалы к исследованию водных растворов по удельному весу» (Харьков, | Изучал взаимодействие в водных растворах гидроокисей бария, стронция, кальция и их галоидных солей. Результаты были обобщены в работе «Материалы к исследованию водных растворов по удельному весу» (Харьков, 1893 г.). Подробно исследовал скорость деполимеризации паральдегида, применяя в качестве катализаторов различные кислоты. В последующие годы занимался изучением химического состава минеральных озер Сибири, установил целебные свойства воды оз. Шира, где было организовано курортное лечение. | ||

'''Кижнер Николай Матвеевич''' (27 | '''[[Кижнер Николай Матвеевич|Кижнер Николай Матвеевич]]''' (27.11.1867 - 28.11.1935) – химик – органик, профессор [[ТПУ|ТТИ]] (1901 - 1912), член-корреспондент АН СССР. | ||

С 1 июля 1901 г. Н. М. Кижнер назначен ординарным профессором ТТИ по кафедре органической химии, заведовал кафедрой до 1913 г. Организует и оборудует в ТТИ лабораторию органической химии. | С 1 июля 1901 г. [[Кижнер Николай Матвеевич|Н. М. Кижнер]] назначен ординарным профессором [[ТПУ|ТТИ]] по кафедре органической химии, заведовал кафедрой до 1913 г. Организует и оборудует в [[ТПУ|ТТИ]] лабораторию органической химии. | ||

Основные исследования Н. М. Кижнера были посвящены органическому синтезу и изучению свойств открытых им органических соединений. | Основные исследования Н. М. Кижнера были посвящены органическому синтезу и изучению свойств открытых им органических соединений. | ||

'''Чижевский Николай Прокопьевич''' (27 марта/8 апреля 1873, г. Москва - 22 апреля 1952, г. Москва) - советский учёный в области металлургии и коксохимии, академик АН СССР (1939). | '''[[Чижевский Николай Прокопьевич|Чижевский Николай Прокопьевич]]''' (27 марта/8 апреля 1873, г. Москва - 22 апреля 1952, г. Москва) - советский учёный в области металлургии и коксохимии, академик АН СССР (1939). | ||

В 1909 г. преподаватель, в | В 1909 г. преподаватель, в 1910 — 1923 гг. - заведующий кафедрой железа [[ТПУ|Томского технологического института]] (с 1911 профессор). | ||

В ТТИ читал лекции студентам 4-го курса горного и химического отделений по металлургии (общий курс), металлургии железа, металлографии, технологии топлива и воды, вел лабораторные занятия, руководил подготовкой дипломных работ и проектов. | В [[ТПУ|ТТИ]] читал лекции студентам 4-го курса [[Горное отделение Томского технологического института|горного]] и химического отделений по металлургии (общий курс), металлургии железа, металлографии, технологии топлива и воды, вел лабораторные занятия, руководил подготовкой дипломных работ и проектов. | ||

В 1911- | В 1911 - 1913 гг. – секретарь (заместитель декана), в 1913 - 1917 гг. и в 1922 - 1923 гг. – декан [[Горное отделение Томского технологического института|горного отделения]] [[ТПУ|ТТИ]], председатель и член испытательных комиссий на [[Горное отделение Томского технологического института|горном]] и химическом отделениях. | ||

Основные труды Ч. посвящены различным проблемам металлургии и коксохимии. | Основные труды Ч. посвящены различным проблемам металлургии и коксохимии. | ||

'''Джонс Валентин Николаевич''' (28 мая/9 июля 1865, ст. Ясенки Тульской губ. – 1931) – и.д. экстраординарного профессора по кафедре химической технологии органических веществ ТТИ. | '''[[Джонс Валентин Николаевич|Джонс Валентин Николаевич]]''' (28 мая/9 июля 1865, ст. Ясенки Тульской губ. – 1931) – и.д. экстраординарного профессора по кафедре химической технологии органических веществ [[ТПУ|ТТИ]]. | ||

С 1 августа 1900 г. был назначен штатным преподавателем по начертательной геометрии и черчению. | С 1 августа 1900 г. был назначен штатным преподавателем по начертательной геометрии и черчению. | ||

С 1 августа 1903 г. – и.д. экстраординарного профессора по кафедре химической технологии органических веществ ТТИ. | С 1 августа 1903 г. – и.д. экстраординарного профессора по кафедре химической технологии органических веществ [[ТПУ|ТТИ]]. | ||

В 1903-1910 гг. – декан химического отделения ТТИ. | В 1903 - 1910 гг. – декан химического отделения [[ТПУ|ТТИ]]. | ||

в Томском технологическом институте оставил заметный след как преподаватель начертательной геометрии. Этот предмет он вел на всех отделениях с первых и до последних дней своего пребывания в институте. Им были накоплены значительный опыт, традиции преподавания, сохранившиеся долгие годы в институте. Он подготовил и издал «Курс начертательной геометрии» с атласом чертежей и «Задачник» по этому курсу. Оба учебных пособия использовались студентами на протяжении всех дореволюционных лет. На химическом отделении Джонс читал специальный курс по технологии органических веществ, вел занятия со студентами в химической лаборатории по газовому анализу, осуществлял руководство проектированием, выполнением студентами дипломных работ, заведовал технической лабораторией. | в Томском технологическом институте оставил заметный след как преподаватель начертательной геометрии. Этот предмет он вел на всех отделениях с первых и до последних дней своего пребывания в институте. Им были накоплены значительный опыт, традиции преподавания, сохранившиеся долгие годы в институте. Он подготовил и издал «Курс начертательной геометрии» с атласом чертежей и «Задачник» по этому курсу. Оба учебных пособия использовались студентами на протяжении всех дореволюционных лет. На химическом отделении Джонс читал специальный курс по технологии органических веществ, вел занятия со студентами в химической лаборатории по газовому анализу, осуществлял руководство проектированием, выполнением студентами дипломных работ, заведовал технической лабораторией. | ||

'''Сабек Александр (Дионисий) Эдуардович''' (27 марта/8 апреля 1864, д. Боршаковка Киевской губ. – 9/12 июля 1909, г. Познань, Польша) – и.д. экстраординарного профессора по кафедре химической технологии минеральных веществ ТТИ. | '''[[Сабек Александр Эдуардович|Сабек Александр (Дионисий) Эдуардович]]''' (27 марта/8 апреля 1864, д. Боршаковка Киевской губ. – 9/12 июля 1909, г. Познань, Польша) – и.д. экстраординарного профессора по кафедре химической технологии минеральных веществ [[ТПУ|ТТИ]]. | ||

С 1 января 1902 г. – и.д. экстраординарного профессора по кафедре химической технологии минеральных веществ. | С 1 января 1902 г. – и.д. экстраординарного профессора по кафедре химической технологии минеральных веществ. | ||

| Строка 72: | Строка 102: | ||

Научные интересы Сабека касались проблемы изучения физических и химических свойств российских глин. Результатом этого исследования стала большая работа по рациональному анализу глин, опубликованная в «Известиях ТТИ» уже после его смерти (1911 г.). Большое значение он придавал изучению ряда строительных материалов. Так, в 1905 г. он предпринял поездку по ряду районов Сибири и Урала по изучению методов разработки залежей алебастра и технологии его обработки. Полученные результаты он сопоставил с технологией обработки в районах Европейской России. | Научные интересы Сабека касались проблемы изучения физических и химических свойств российских глин. Результатом этого исследования стала большая работа по рациональному анализу глин, опубликованная в «Известиях ТТИ» уже после его смерти (1911 г.). Большое значение он придавал изучению ряда строительных материалов. Так, в 1905 г. он предпринял поездку по ряду районов Сибири и Урала по изучению методов разработки залежей алебастра и технологии его обработки. Полученные результаты он сопоставил с технологией обработки в районах Европейской России. | ||

В ТТИ читал курсы лекций студентам химического и горного отделений по технологии минеральных веществ (общий курс и спецкурс), по технологии строительных материалов – для студентов всех отделений, технологии неорганических веществ и писчебумажному производству – для студентов химического отделения. Вел практические занятия в лаборатории по технологии химического анализа и руководил проектированием. Часть студентов под руководством Сабека занималась научными исследованиями. | В [[ТПУ|ТТИ]] читал курсы лекций студентам химического и [[Горное отделение Томского технологического института|горного]] отделений по технологии минеральных веществ (общий курс и спецкурс), по технологии строительных материалов – для студентов всех отделений, технологии неорганических веществ и писчебумажному производству – для студентов химического отделения. Вел практические занятия в лаборатории по технологии химического анализа и руководил проектированием. Часть студентов под руководством Сабека занималась научными исследованиями. | ||

==Научно-исследовательская работа== | |||

Из ученых, занимающихся научными исследованиями на Химическом отделении [[ТПУ|ТТИ]] и внесшими вклад в историю науки, следует в первую очередь упомянуть профессоров [[Турбаба Дмитрий Петрович|Д.П. Турбабу]] (заведующий кафедрой неорганической химии в 1900 - 1917 гг.), [[Кижнер Николай Матвеевич|Н.М. Кижнера]] (заведующий кафедрой органической химии в 1901 - 1913 гг.), [[Михайленко Яков Иванович|Я.И. Михайленко]] (с 1902 г. - экстраординарный профессор по кафедре неорганической химии, в 1914 - 1924 гг. - заведующий кафедрой органической химии), [[Тронов Борис Владимирович|Б.В. Тронова]] (заведующий кафедрой органической химии в 1924 - 1960 гг.). | |||

Д.П. Турбаба, выпускник Харьковского университета 1885 г., еще до переезда в Томск был известен своими исследованиями катализа и растворов органических соединений (докторская диссертация "Из области катализа паральдегид-альдегид" защищена в 1901 г.). Кроме продолжения этих работ, [[Турбаба Дмитрий Петрович|Д.П. Турбаба]] издал учебные пособия "Термодинамика" (1905 и 1913 гг.) и "Физическая химия" (1907 г.). Занимался также изучением сибирского минерального сырья. Именно после его работы, опубликованной в "Известиях ТТИ" в 1907 г. и содержащей результаты исследования состава минеральных вод многих озер Сибири, были установлены целебные свойства воды известного озера Шира, где впоследствии было организовано курортное лечение. В 1917 г. по состоянию здоровья Д.П. Турбаба переехал сначала в Самару, затем в Симферополь, где скончался в 1933 г. | |||

Н.М. Кижнер (1867 - 1935 гг.) переехал в Томск из Московского университета, где он преподавал на кафедре органической химии, руководимой известным химиком В.В. Морковниковым. свои работы, начатые в МГУ, он продолжал в Томске. Томский период деятельности Н.М. Кижнера был особенно продуктивен. Именно здесь в 1910 г. им была открыта знаменитая "Реакция Кижнера" - получение углеводородов при каталическом разложении алкилиденгидразинов. | |||

В Томске в 1911 г. им была открыта и вторая реакция, получившая его имя - универсальный метод синтеза угдеводородов циклопропанового ряда при термическом разложении пиразолинов. В 1913 г. Н.М. Кижнер возвратился в Москву, где сначала преподавал в университете им. Шанявского, а с 1918 г. до конца жизни был научным руководителем НИИ Анилтреста (будущий НИОПИК). В 1929 г. Кижнер стал членом-корреспондентом АН СССР, а с 1934 г. - почетным членом академии наук. | |||

[[Михайленко Яков Иванович|Я.И. Михайленко]] начал работу в Томске после Киевского университета, где он занимался теорией растворов. в ТТИ диапазон учебной и научной деятельности его сильно расширился. Он преподавал неорганическую, аналитическую и органическую химию и во всех этих областях вел активную научную работу: занимался адсорбцией органических красителей, изучал комплексные и магнийорганические соединения, был пионером в области введения ионноэлектронных представлений в аналитическую и органическую химию. В 1907 г. вышло его учебное пособие "Соединение углерода". Широко известен его учебник по общей и неорганической химии, изданный в 60-е гг. его учениками из химико-технологического института им. [[Менделеев Дмитрий Иванович|Д.И. Менделеева]] (Москва), где Я.И. Михайленко преподавал после отъезда из Томска в 1924 г. В [[ТПУ|ТТИ]] он оставил о себе память и как администратор: в 1910 - 1920 гг. он был деканом Химического отделения, а в 1920 - 1921 гг. находился на посту ректора института. | |||

Преемником Я.И. Михайленко на посту заведующего кафедрой органической химии был [[Тронов Борис Владимирович|Б.В. Тронов]]. После окончания в 1913 г. Московского университета, он был оставлен там для подготовки к магистерским экзаменам и в 1920 г. переехал в Томск, где начал работу в университете. В 1924 г. он начал одновременно и работу в технологическом институте. Научная деятельность Б.В. Тронова приобретает широкую известность после его работ по теории нитрования соединений, излучения реакционной способности различных атомов и комплексообразования органических веществ. В Томске им была создана школа по изучению органических комплексов, из которой вышло более 10 докторов и 100 кандидатов наук. | |||

Химическое отделение состояло из лабораторий: | |||

- неорганической химии (включая физико-химическую); | |||

- органической химии; | |||

- аналитической химии; | |||

- химической технологии питательных веществ; | |||

- пирогенных процессов; | |||

- технологии минеральных веществ и строительных материалов; | |||

- волокнистых и красящих материалов; | |||

- физической и металлургической. | |||

После 1920 г. на базе лабораторий были образованы кафедры. | |||

==Первый выпуск== | ==Первый выпуск== | ||

Первый выпуск на химическом отделении ТТИ состоялся в | Первый выпуск на химическом отделении [[ТПУ|ТТИ]] состоялся в 1906 г. | ||

Из 58 студентов первого приема диплом защитил только один - Владимир Андреевич Ванюков (17/30.06. | Из 58 студентов первого приема диплом защитил только один - [[Ванюков Владимир Андреевич|Владимир Андреевич Ванюков]] (17/30.06.1880 г. – 1957 г.). Он стал самым первым выпускником института, а впоследствии выдающимся ученым и организатором производства в области цветной металлургии, доктором технических наук, профессором. Основатель Московского института цветной металлургии, лауреат Государственной премии СССР. | ||

==Источники== | ==Источники== | ||

1. Гагарин А.В. «Профессора Томского политехнического | 1. [[Гагарин Александр Вячеславович|Гагарин А.В.]] «Профессора [[ТПУ|Томского политехнического университета]]». Т. 1. Томск: Изд-во научно-технической литературы, 2000-300стр. | ||

2. И.Т. | 2. [[Лозовский Игорь Трофимович|Лозовский И.Т.]] «[[Обручев Владимир Афанасьевич|В.А. Обручев]] в Томске». – Томск: изд-во НТЛ, 2000. – 180с. | ||

3. Журнал ТПУ «Томский политехник»/Издание Ассоциации выпускников ТПУ; № 10, Томск, 2004г. – 199с. | 3. Журнал ТПУ «Томский политехник»/Издание Ассоциации выпускников ТПУ; № 10, Томск, 2004г. – 199с. | ||

4. http://www-sbras.nsc.ru/HBC/2000/n40/f22.html | 4. Фондовые материалы Комплекса музеев [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | ||

5. 100 лет [[Химико-технологический факультет|ХТФ]]. Юбилейный альбом. Издательство STT, Томск, 2000 г. | |||

6. http://www-sbras.nsc.ru/HBC/2000/n40/f22.html | |||

7. http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2009/v315/i3/24.pdf | |||

[[Категория:Первые отделения Томского технологического института]] | |||

Текущая версия от 07:53, 9 декабря 2024

Химическое отделение Томского технологического института – учебное отделение, открытое в 1900 г. В 1917 г. было преобразовано в факультет. Химическое отделение обеспечивало подготовку и выпуск специалистов по химии и металлургии.

Предпосылки

Томский политехнический университет – один из старейших технических вузов страны. История его создания относится к концу ХIX – началу ХХ вв., когда в России стремительно начал развиваться капитализм и потребность в инженерных кадрах необычайно возросла. Особенно остро эта проблема встала перед Сибирью с завершением строительства Сибирской железнодорожной магистрали и необходимостью освоения огромных природных богатств. В России в этот период открывается ряд новых технических вузов: Рижский политехнический институт (1862), Харьковский технологический (1884), Московский институт инженеров путей сообщения (1896), политехнические институты в Киеве, Варшаве (1898), Петербурге (1902), Новочеркасске (1907).

Томский технологический институт Императора Николая II был основан 29 апреля (11 мая) 1896 г. и открыт для занятий 9 (22) октября 1900 г. на двух отделениях – механическом и химическом. Один из первых профессоров Д.П. Турбаба на торжественном заседании по случаю открытия института 06.12.1900 г. сказал: «Новая эра, открытая для Сибири концом XIX века, поставила на очередь и вопрос об открытии Томского технологического института как учреждения для подготовки сведущих лиц, которые, пользуясь своими научными познаниями, могли бы руководить обработкой находящихся в недрах Сибири естественных богатств и применением их к потребностям жизни».

Д.И. Менделеев

Значительную помощь институту и химическому отделению оказал Менделеев Дмитрий Иванович (содействие в организации профессорско-преподавательского состава, библиотеки, оборудовании лабораторий). Устроителем и первым директором ТТИ являлся специалист в области химической технологии питательных веществ, ученик Д.И. Менделеева, профессор Е.Л. Зубашев.

Библиотека ТТИ была открыта в октябре 1900 г., одновременно с началом занятий в Томском технологическом институте. На этот период ее фонд составлял 6 тыс. экземпляров и включал в себя книги по математике, физике, химии, теоретической механике. Для вновь созданного института необходима была учебная литература. Одним из источников комплектования учебной литературы библиотеки стали дары бывших студентов столичных вузов. И сегодня в фондах НТБ хранится большое количество изданий, главным образом, литографированных, авторами которых являются профессора Санкт-Петербургского: университета, горного и технологического институтов, Харьковского университета и технологического института, Варшавского политехнического института и многих других. В фонд библиотеки открывающегося Томского технологического института Императора Николая II красноярский золотопромышленник и меценат Александр Петрович Кузнецов пожертвовал часть своей ученической библиотеки. На сегодняшний день коллекция состоит из 40 учебников, пособий и литографированных курсов лекций за 1864 – 1880 гг. В конце 80-х гг. XIX в. А.П. Кузнецов обучался в Санкт-Петербургском Практическом Технологическом институте, где ранее преподавал Д.И. Менделеев. В коллекции А.П. Кузнецова обнаружено 8 прижизненных изданий Д.И. Менделеева. Среди них несколько работ, опубликованных Товариществом «Общественная Польза». Товарищество «Общественная Польза» возникло в 1860 г. в Санкт-Петербурге для издания общедоступной литературы по различным отраслям естествознания. Товарищество, просуществовавшее более 50 лет, привлекало к работе крупных ученых. Активное участие в его деятельности принимал Д.И. Менделеев. С 1861 по 1873 гг. «Общественная Польза» опубликовала 23 работы Менделеева, в том числе «Органическую химию», «Основы Химии», «Техническую энциклопедию», т. е. почти все крупнейшие работы молодого ученого.

Химический корпус

На Химическое отделение Томского технологического института было зачислено 58 студентов. Отделение состояло из подотделов: технология органических и неорганических веществ, переработка сельскохозяйственного сырья, металлургия. Поскольку химический корпус строился и, соответственно, не был готов к эксплуатации, занятия сначала проводились в главном корпусе института.

Химическое отделение Томского технологического института, где впоследствии велась подготовка специалистов в области металлургии, органической, неорганической и аналитической химии, было организовано крупным ученым-геологом В.А. Обручевым, который стал его первым деканом.

Обручев руководил составлением планов учебной работы, практических и лабораторных занятий, но особенно много времени занимало строительство химического корпуса. Планы этого корпуса были присланы из Петербурга, автором их был академик архитектуры Р.Р. Марфельд. Однако проект пришлось несколько изменить и приспособить к суровым сибирским условиям. Все работы по строительству здания химического корпуса институт вел хозяйственным способом.

Институт сдавал работы подрядчикам, строго оговаривая сроки и качество строительства. В случае нарушения или просрочки этих условий подрядчик должен был институту платить большую неустойку.

Строительство химического корпуса имело большое значение для института. Это было одно из крупнейших зданий всего комплекса. Химический корпус представлял собой сложное сооружение, состоящее из учебного корпуса и примыкавших к нему трех жилых флигелей. Расположено было здание на углу Садовой и Бульварной улиц и выходило своими фасадами сразу на две улицы Томска. Общая площадь всего сооружения составляла 4200 кв. метров. Высота помещений в корпусе превышала 4 метра. Центр здания строился в форме буквы Т. К трем концам ее примыкали жилые флигели. Под всем зданием располагался подвал, в котором предполагалось разместить лаборатории и другие служебные помещения. Однако место под строительство химического корпуса было выбрано явно неудачно – заложили его над самым обрывом. В случае ливневых дождей возникала опасность размытия грунта, что повлечет за собой повреждение фундамента и опасность для всего строения.

Поэтому надо было предпринимать меры к укреплению фундаментов и безопасности здания в будущем. И хотя здание заложили еще в минувшем 1900 г., этот вопрос еще никто не решал. Строительство также шло весьма медленно. Возведение химического корпуса явно затягивалось, одной из основных причин этого являлся переход рабочих на более выгодные стройки. Строительство затягивалось, и возникала опасность, что институт в срок здание учебного корпуса не получит, хотя уже занимались студенты трех отделений, и в следующем году ожидалось открытие четвертого отделения в институте – инженерно-строительного.

Подрядчик, отвечавший за строительство корпуса, был предупрежден об ответственности за сроки строительства, что стало причиной увеличения жалования рабочим. В итоге корпус был построен в срок.

Были приняты меры к укреплению фундамента здания со стороны улицы Бульварной (ныне проспект Кирова). По предложению В.А. Обручева овраг, подходивший почти вплотную к зданию, был засыпан землей и засажен деревьями. Был оставлен только узкий проезд на Садовую улицу. В 1903 г. корпус полностью вошел в строй.

Учебный процесс

Химическое отделение Томского технологического института было открыто в 1900 году и состояло из кафедр: органической химии, аналитической химии неорганической химии, химической технологии питательных веществ, химической технологии органических веществ, металлургии.

На химическом отделении велась подготовка специалистов в области металлургии, органической, неорганической и аналитической химии.

С 1920-х годов появились новые специальности - технология волокнистых и красящих веществ, технология питательных веществ.

Химическое отделение работало в составе 9 лабораторий: физической, качественного анализа и физикохимии, органической химии, химической технологии минеральных веществ и строительных материалов, химической технологии органических веществ, химической технологии волокнистых и красящих веществ, химической технологии питательных веществ.

Лаборатории были местом проведения учебных занятий и научных исследований. Новейшее оборудование, книги, учебные пособия покупались за границей.

Профессорско-преподавательский состав

В ТТИ были приглашены ученые-химики Д.П. Турбаба, Н.М. Кижнер, Н.П. Чижевский, В.Н. Джонс, В.Я. Мостович, А.Э. Сабек и др.

Турбаба Дмитрий Петрович (20 сентября/2 октября 1863 г., г. Екатеринослав (Днепропетровск) – 20 ноября 1933 г., г. Симферополь) – ординарный профессор кафедры неорганической химии и физико-химии Томского технологического института.

С 01.08.1900 г. – экстраординарный, с 01.12.1901 г. – ординарный профессор кафедры химии ТТИ. В 1917 - 1918 гг. – заведующий кафедрой неорганической химии ТТИ. Т. был одним из первых профессоров, кто начал учебный процесс в ТТИ, и сделал много для его становления и развития. Свою первую лекцию по неорганической химии он прочитал студентам 1-го курса 10.10.1900 г. В последующие годы читал кроме неорганической химии курсы термодинамики и физико-химии на химическом и горном отделениях, проводил занятия по количественному анализу, руководил подготовкой дипломных работ. Подготовил и издал учебные пособия «Термодинамика» (1913), «Физико-химия» (1907). В ТТИ им была создана лаборатория по неорганической химии, которой он заведовал все годы пребывания в институте.

Изучал взаимодействие в водных растворах гидроокисей бария, стронция, кальция и их галоидных солей. Результаты были обобщены в работе «Материалы к исследованию водных растворов по удельному весу» (Харьков, 1893 г.). Подробно исследовал скорость деполимеризации паральдегида, применяя в качестве катализаторов различные кислоты. В последующие годы занимался изучением химического состава минеральных озер Сибири, установил целебные свойства воды оз. Шира, где было организовано курортное лечение.

Кижнер Николай Матвеевич (27.11.1867 - 28.11.1935) – химик – органик, профессор ТТИ (1901 - 1912), член-корреспондент АН СССР.

С 1 июля 1901 г. Н. М. Кижнер назначен ординарным профессором ТТИ по кафедре органической химии, заведовал кафедрой до 1913 г. Организует и оборудует в ТТИ лабораторию органической химии.

Основные исследования Н. М. Кижнера были посвящены органическому синтезу и изучению свойств открытых им органических соединений.

Чижевский Николай Прокопьевич (27 марта/8 апреля 1873, г. Москва - 22 апреля 1952, г. Москва) - советский учёный в области металлургии и коксохимии, академик АН СССР (1939).

В 1909 г. преподаватель, в 1910 — 1923 гг. - заведующий кафедрой железа Томского технологического института (с 1911 профессор).

В ТТИ читал лекции студентам 4-го курса горного и химического отделений по металлургии (общий курс), металлургии железа, металлографии, технологии топлива и воды, вел лабораторные занятия, руководил подготовкой дипломных работ и проектов.

В 1911 - 1913 гг. – секретарь (заместитель декана), в 1913 - 1917 гг. и в 1922 - 1923 гг. – декан горного отделения ТТИ, председатель и член испытательных комиссий на горном и химическом отделениях.

Основные труды Ч. посвящены различным проблемам металлургии и коксохимии.

Джонс Валентин Николаевич (28 мая/9 июля 1865, ст. Ясенки Тульской губ. – 1931) – и.д. экстраординарного профессора по кафедре химической технологии органических веществ ТТИ.

С 1 августа 1900 г. был назначен штатным преподавателем по начертательной геометрии и черчению.

С 1 августа 1903 г. – и.д. экстраординарного профессора по кафедре химической технологии органических веществ ТТИ.

В 1903 - 1910 гг. – декан химического отделения ТТИ.

в Томском технологическом институте оставил заметный след как преподаватель начертательной геометрии. Этот предмет он вел на всех отделениях с первых и до последних дней своего пребывания в институте. Им были накоплены значительный опыт, традиции преподавания, сохранившиеся долгие годы в институте. Он подготовил и издал «Курс начертательной геометрии» с атласом чертежей и «Задачник» по этому курсу. Оба учебных пособия использовались студентами на протяжении всех дореволюционных лет. На химическом отделении Джонс читал специальный курс по технологии органических веществ, вел занятия со студентами в химической лаборатории по газовому анализу, осуществлял руководство проектированием, выполнением студентами дипломных работ, заведовал технической лабораторией.

Сабек Александр (Дионисий) Эдуардович (27 марта/8 апреля 1864, д. Боршаковка Киевской губ. – 9/12 июля 1909, г. Познань, Польша) – и.д. экстраординарного профессора по кафедре химической технологии минеральных веществ ТТИ.

С 1 января 1902 г. – и.д. экстраординарного профессора по кафедре химической технологии минеральных веществ.

Научные интересы Сабека касались проблемы изучения физических и химических свойств российских глин. Результатом этого исследования стала большая работа по рациональному анализу глин, опубликованная в «Известиях ТТИ» уже после его смерти (1911 г.). Большое значение он придавал изучению ряда строительных материалов. Так, в 1905 г. он предпринял поездку по ряду районов Сибири и Урала по изучению методов разработки залежей алебастра и технологии его обработки. Полученные результаты он сопоставил с технологией обработки в районах Европейской России.

В ТТИ читал курсы лекций студентам химического и горного отделений по технологии минеральных веществ (общий курс и спецкурс), по технологии строительных материалов – для студентов всех отделений, технологии неорганических веществ и писчебумажному производству – для студентов химического отделения. Вел практические занятия в лаборатории по технологии химического анализа и руководил проектированием. Часть студентов под руководством Сабека занималась научными исследованиями.

Научно-исследовательская работа

Из ученых, занимающихся научными исследованиями на Химическом отделении ТТИ и внесшими вклад в историю науки, следует в первую очередь упомянуть профессоров Д.П. Турбабу (заведующий кафедрой неорганической химии в 1900 - 1917 гг.), Н.М. Кижнера (заведующий кафедрой органической химии в 1901 - 1913 гг.), Я.И. Михайленко (с 1902 г. - экстраординарный профессор по кафедре неорганической химии, в 1914 - 1924 гг. - заведующий кафедрой органической химии), Б.В. Тронова (заведующий кафедрой органической химии в 1924 - 1960 гг.).

Д.П. Турбаба, выпускник Харьковского университета 1885 г., еще до переезда в Томск был известен своими исследованиями катализа и растворов органических соединений (докторская диссертация "Из области катализа паральдегид-альдегид" защищена в 1901 г.). Кроме продолжения этих работ, Д.П. Турбаба издал учебные пособия "Термодинамика" (1905 и 1913 гг.) и "Физическая химия" (1907 г.). Занимался также изучением сибирского минерального сырья. Именно после его работы, опубликованной в "Известиях ТТИ" в 1907 г. и содержащей результаты исследования состава минеральных вод многих озер Сибири, были установлены целебные свойства воды известного озера Шира, где впоследствии было организовано курортное лечение. В 1917 г. по состоянию здоровья Д.П. Турбаба переехал сначала в Самару, затем в Симферополь, где скончался в 1933 г.

Н.М. Кижнер (1867 - 1935 гг.) переехал в Томск из Московского университета, где он преподавал на кафедре органической химии, руководимой известным химиком В.В. Морковниковым. свои работы, начатые в МГУ, он продолжал в Томске. Томский период деятельности Н.М. Кижнера был особенно продуктивен. Именно здесь в 1910 г. им была открыта знаменитая "Реакция Кижнера" - получение углеводородов при каталическом разложении алкилиденгидразинов.

В Томске в 1911 г. им была открыта и вторая реакция, получившая его имя - универсальный метод синтеза угдеводородов циклопропанового ряда при термическом разложении пиразолинов. В 1913 г. Н.М. Кижнер возвратился в Москву, где сначала преподавал в университете им. Шанявского, а с 1918 г. до конца жизни был научным руководителем НИИ Анилтреста (будущий НИОПИК). В 1929 г. Кижнер стал членом-корреспондентом АН СССР, а с 1934 г. - почетным членом академии наук.

Я.И. Михайленко начал работу в Томске после Киевского университета, где он занимался теорией растворов. в ТТИ диапазон учебной и научной деятельности его сильно расширился. Он преподавал неорганическую, аналитическую и органическую химию и во всех этих областях вел активную научную работу: занимался адсорбцией органических красителей, изучал комплексные и магнийорганические соединения, был пионером в области введения ионноэлектронных представлений в аналитическую и органическую химию. В 1907 г. вышло его учебное пособие "Соединение углерода". Широко известен его учебник по общей и неорганической химии, изданный в 60-е гг. его учениками из химико-технологического института им. Д.И. Менделеева (Москва), где Я.И. Михайленко преподавал после отъезда из Томска в 1924 г. В ТТИ он оставил о себе память и как администратор: в 1910 - 1920 гг. он был деканом Химического отделения, а в 1920 - 1921 гг. находился на посту ректора института.

Преемником Я.И. Михайленко на посту заведующего кафедрой органической химии был Б.В. Тронов. После окончания в 1913 г. Московского университета, он был оставлен там для подготовки к магистерским экзаменам и в 1920 г. переехал в Томск, где начал работу в университете. В 1924 г. он начал одновременно и работу в технологическом институте. Научная деятельность Б.В. Тронова приобретает широкую известность после его работ по теории нитрования соединений, излучения реакционной способности различных атомов и комплексообразования органических веществ. В Томске им была создана школа по изучению органических комплексов, из которой вышло более 10 докторов и 100 кандидатов наук.

Химическое отделение состояло из лабораторий:

- неорганической химии (включая физико-химическую);

- органической химии;

- аналитической химии;

- химической технологии питательных веществ;

- пирогенных процессов;

- технологии минеральных веществ и строительных материалов;

- волокнистых и красящих материалов;

- физической и металлургической.

После 1920 г. на базе лабораторий были образованы кафедры.

Первый выпуск

Первый выпуск на химическом отделении ТТИ состоялся в 1906 г.

Из 58 студентов первого приема диплом защитил только один - Владимир Андреевич Ванюков (17/30.06.1880 г. – 1957 г.). Он стал самым первым выпускником института, а впоследствии выдающимся ученым и организатором производства в области цветной металлургии, доктором технических наук, профессором. Основатель Московского института цветной металлургии, лауреат Государственной премии СССР.

Источники

1. Гагарин А.В. «Профессора Томского политехнического университета». Т. 1. Томск: Изд-во научно-технической литературы, 2000-300стр.

2. Лозовский И.Т. «В.А. Обручев в Томске». – Томск: изд-во НТЛ, 2000. – 180с.

3. Журнал ТПУ «Томский политехник»/Издание Ассоциации выпускников ТПУ; № 10, Томск, 2004г. – 199с.

4. Фондовые материалы Комплекса музеев Томского политехнического университета.

5. 100 лет ХТФ. Юбилейный альбом. Издательство STT, Томск, 2000 г.

6. http://www-sbras.nsc.ru/HBC/2000/n40/f22.html

7. http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2009/v315/i3/24.pdf